”夜勤を経験する医療従事者の約75%が夜勤後に十分な睡眠を取ることを重要視している”

夜勤明けの過ごし方として、多くの人が選択している「寝る」。

「寝る」ことの根拠ってなんですか?

「寝る」ことで得られる結果に満足できていますか?

夜勤シフトがはじまったころに、私も悩まされました!

早番の早起き問題、遅番の帰って夜食どうする問題、に慣れたころにやってくる、

夜勤の「生活リズム、どう取り戻すか」問題。

困ったときは、まず職場の人に聞きますよね?

いいです、良好なコミュニケーションがとれている職場です〇

「夜勤明け、どう過ごしてますか?」

「夜起きてたんだから、帰って寝る!」

「眠らないと疲れが取れないからね」

先輩方から返ってきた答えは、ほぼ「寝る」。

夜勤の弊害=睡眠不足と疲労の解消にフォーカスした過ごし方です。

しかし、わたしは、寝ても解消できませんでした。

夜勤翌日に会う先輩方も、睡眠不足と疲労が解消されているようには見えません。

「もう年だから」は、失礼ながら否定できない要因ではありますが・・・それだけでしょうか?

「寝て過ごす」ことが不適切である理由と、

適切な「過ごし方」について、例をあげて解説していきましょう。

『遠めモーニングで 明日が整う』

「夜勤明けしか友人とスケジュールが合わなかった」という消極的な実体験から得た、

「夜勤明けの過ごし方」の極意を、根拠で裏付けして提案いたします!

========

mi-Ai

東京都郊外に住みながら、23区に入ることを「東京に行く」と表現する元千葉県人。

15年の事務一筋から、30代後半で専門学校に通い、未経験から介護業界に転身。

一番大変だった業務は、経験優先なベテラン職員の意識改革。

「根拠のあるケア」の学びを、自身にも取り入れて生活する、アラフィフの介護福祉士。

諸事情により現場から離れていますが、迷える若手やEPA介護福祉士候補生の一助になるべく、デジタル発信を始めました。

========

1.夜勤明けを「寝て過ごす」?不適切な理由とは

夜勤明けに「とにかく寝る」という選択をしていませんか?

実はこれ、時差ぼけのような状態を引き起こし、翌日以降の体調や生活リズムに悪影響を与えてしまうのです。

夜勤明けは疲れているからこそ、「ただ寝る」のではなく、

翌日以降のリズムを意識した過ごし方を選ぶことが大切です!

以前の私の夜勤明けルーティンは、こんな感じでした。

まさに交代勤務者の「あるある」です。。。辛いです。。。

1. 夜勤明けを寝て過ごす

2. 夜、眠れない

3. 翌日の勤務がツライ

4. 翌日も不規則だから、次の休みまでずっとツライ

5. 夜勤前・夜勤明けでまた崩れる

では、なぜこうなるのでしょうか?

========

これは、生物が持つ睡眠と覚醒のリズムを作り出す、約25時間周期の生体時計のことです。このリズムは、「朝の光を浴びること」でリセットされ、24時間周期に調整されます。

しかし、夜勤明けに寝て過ごしてしまうと、生体時計がリセットされず、少しずつズレが生じます。

その結果…

・時差ぼけのような状態になり、夜に眠れなくなる

・眠れないことで翌日の勤務がツライ

という悪循環に陥ってしまうのです。

========

交代勤務の我々は、同じ時刻に起床して日光に当たるという規則的な生活ができない!

ゆえに生活リズムを整える機会を逸したまま、慢性的な疲労と不満が蓄積されて・・・ツライわけだ!!

そんな悩みを改善する転機となったのは「遠めのモーニングを食べに行くこと」。

「遠めのモーニング」とは一体何なのか? それがどう役立つのか?

私も実践して解決した秘策をみなさんにお伝えします!

2.あえて「遠め」の「モーニング」を選ぶ意味

夜勤明け「寝て過ごす」が、最適解ではないのはわかった。でも、

「いったい何をすればいいの?」

「疲れることはムリ!」

そこで、私の転機となった一例を紹介します。

「寝て過ごす」で効果を得られなかった私の転機は、仕方なく、でした。

「友達との時間が合わない」ので仕方なく「夜勤明けにモーニングを一緒に食べに行った」こと。

「友達との時間が合わない」のも、交代勤務者のあるあるですよね。

友人と過ごして、遊んでおしゃべりしてストレス発散したいけど、

スケジュールを合わせるのは本当に難しい!

「遅番だからムリ」「夜勤だからムリ」

休みの日でさえ「明日は早番だから夕飯はムリ」

友達、いなくなりそうです。

シフト中心の生活で、プライベートの楽しみは犠牲にするのか!?

だんだん仕事への不満も募ります。

もうお互い予定が合うのを後ろ倒しにはできない!

心折れそうになった時期に出た折衷案が、「夜勤明け」でした。

違う職場の双方から行ける街を選んで、気になっていたモーニングを一緒にたべることに

なったのが発端です。

モーニングなら、昼過ぎには解散して、家でゆっくりする時間も取れそうですよね。

========

これまで「寝て回復」するために空けていた夜勤明けに「活動する」。

ストレスは発散されても、疲労が溜まることは否めないだろう。と覚悟していました。

しかし、予想外の効果をもたらしました。

それが今回オススメする、

「ちょっと遠くまで足を延ばして、モーニングを食べに行こう」、

略して「遠めモーニング」!

========

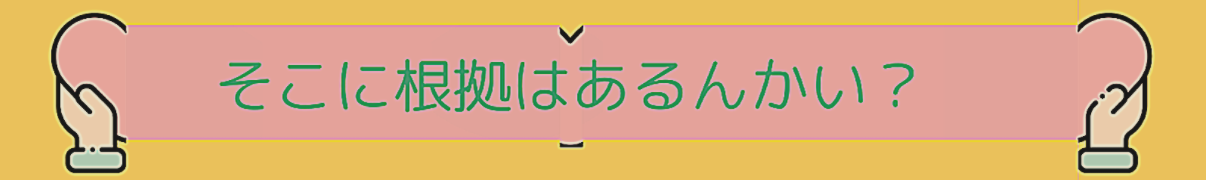

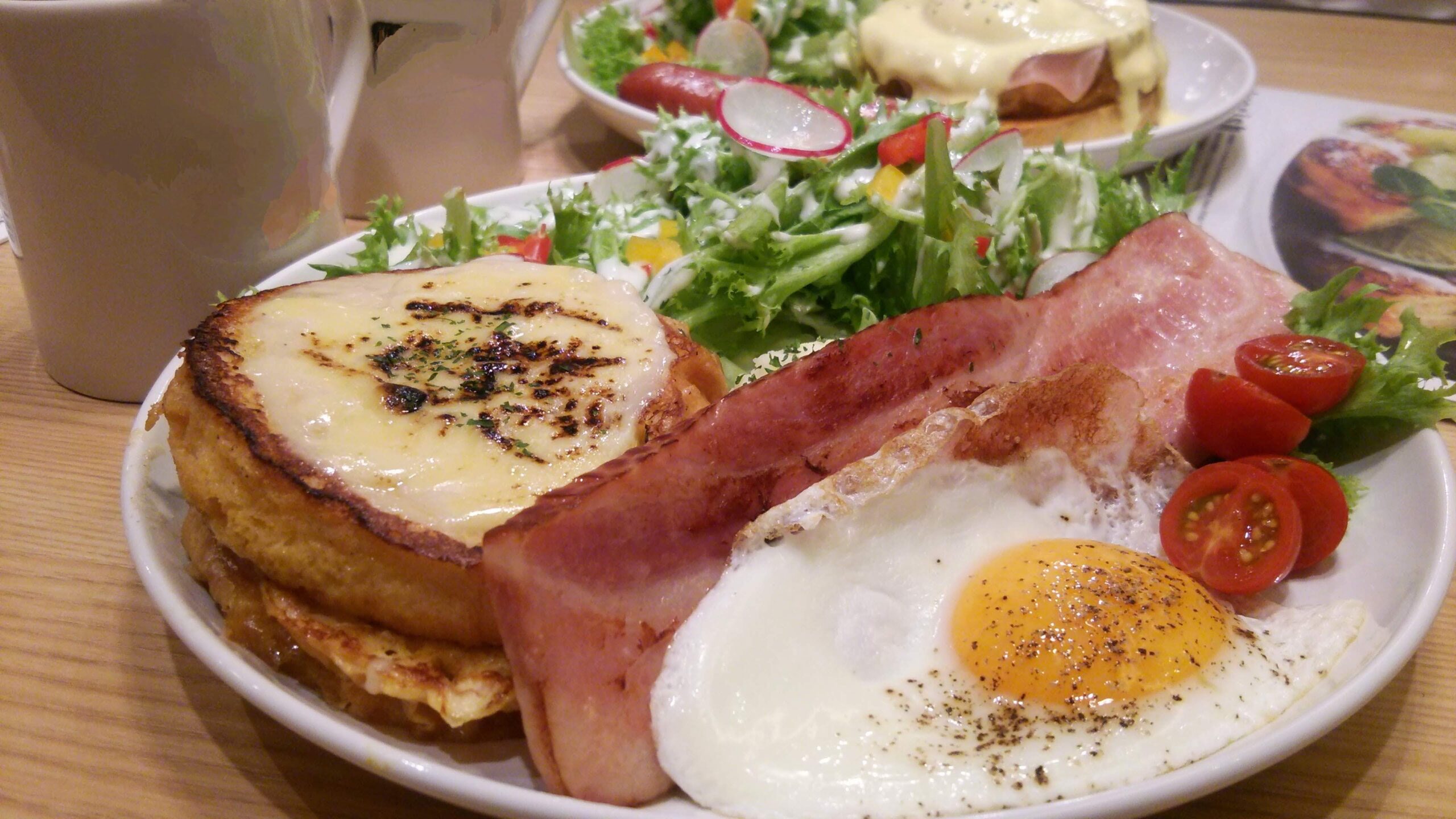

「モーニング」とは、喫茶店等で食べられる朝限定のメニューのこと。

飲み物とサラダや卵が付いた軽食のセットであることが多いですよね。

・食べ過ぎないで済む

・ある程度の栄養バランスが確保されている

夜勤明けの身体には負担が少ないのが利点です。

生みたて卵の、焼き立てパンの、等々の付加価値があれば尚可!

・予定が楽しみになる

「遠め」とは、ここでは職場でも自宅でもない町へ出かけていくことを表しています。

物理的にも心理的にも離れた場所へ行くことで

・気分転換になる

・馴染みのない場所で興味がわく

・移動時間に休息が取れる

一睡もするな、とは言いません。

寝入らない程度の休息をとる余地は必要です。

途中で寝ても平気だと思ったら、ハードル低くなりますよね。

========

夜勤明けで疲れた体には、負担をかけないことが必要です。

夜勤明けで疲れた脳には、リフレッシュが必要です。

夜勤明けで疲れた心には、楽しみが必要です。

どうせ食べる朝ごはんなら、有効活用したいと思いませんか?

3.「遠めモーニング」で期待できる効果

夜勤明けに「遠めモーニング」を設定することで、

「寝て回復」にあてていた時間は削られました。

ストレス発散されて、心は軽くなるけど、

回復は遅れて、体はツライ

なにより眠気、起きていられるのか?

そんな心配をよそに、

「生活リズムが整う。夜勤明けが待ち遠しくなる」という

予想外の効果があらわれたのです。

========

私が実感した効果は、以下の5点です。

①心地よい疲労感で、夜間にまとまった睡眠がとれるようになった

②夜間によく眠れることで、翌朝がすっきりと迎えられるようになった

③夜勤明けに活動できることがわかり、自由な時間が増えた

④夜勤明けの予定を立てるのが楽しみになった

⑤楽しみがあるから、仕事の励みになった

========

・夜勤明けにすぐ寝ようとしても、興奮状態から寝付けないこともありますが、

日中の覚醒度が高まることで、夜間に自然な睡眠が促されます。

・日中に光を浴びることで、体内時計をリセットすることができます。

・活動することで血液循環を促進し、疲労物質の排出が促されます。

・「充実した一日だった」と感じることは、ストレスの軽減につながります。

========

つまり「遠めモーニング」という過ごし方によって、「生活リズムを取り戻す」ことが叶いました!

直接的な効果として、

・空腹が満たされる

・胃腸に負担がかからない

・栄養バランス

・リフレッシュできる

・休息もとれる

付帯効果として、

・生活リズムが整う

・夜勤明けが楽しみになる

ただの朝ごはんと侮るなかれ!

何となくの朝ごはんと、根拠のある朝ごはんでは、

結果に大きな差が出ると思いませんか?

4.夜勤明けの過ごし方で「明日の朝」に差がつく

ご紹介した「遠めモーニング」は、「寝て過ごす」以外の活動としての一案です。

車通勤の方、夜勤明けのドライブは判断力が鈍るのでオススメできません。

泥のように眠くて仕方がない方、ムリは禁物です。

睡眠は必要です。睡眠中に、からだと脳を休めます。

成長や疲労回復を促すホルモンが出たり、記憶の整理が行われる必要な時間です。

========

ターゲットは「明日の朝」です。

========

夜勤の疲れと眠気を解消したいのはわかります。

しかし、日常リズムを取り戻したいなら、

「明日の朝」起きるべき時間から逆算して、環境を整える準備が必要です。

→6時間~9時間?

・何時に寝ればいいのか

→夜勤明けで活動したのだから、少し早めに長めに寝ましょう。

・夕飯は何時頃に摂ればいいのか

→寝る2~3時間前。消化活動中は眠りが優先されません。

・風呂は何時頃に入ればいいのか

→寝る1~2時間前。体温が下がる頃に眠りが促されます。

日中はどう過ごすべきなのか?を逆算して考えてみましょう。

========

寝てるだけで終わってしまった、と後悔で終わる一日は、ストレスにつながります。

楽しかった美味しかった、と満足で終わる一日は、幸福ホルモンが分泌されてストレス軽減につながります。

わたしは、疲れても「あ~楽しい一日だった」と満足して、次につなげたいです!

アナタにあった過ごし方、根拠を考えながら試してみてください。

5.まとめ

生活リズムを取り戻すのに、「夜勤明け」の過ごし方が重要だという根拠、

納得いただけたでしょうか?

今回は、夜勤明けに「寝て過ごす」ことが生活リズムにあたえる悪影響を解説して、

代替案として「遠めモーニング」を提示させていただきました。

⇒生体時計がリセットされない

日中に光を浴びないことで、生体時計がリセットされず、時差ボケのような状態。

翌日以降のシフトにも蓄積されてしまう。

⇒生体時計がリセットされる

体に負担のかからない食事が摂れて、

リフレッシュできて、

心地よい疲労感で夜間にまとまった睡眠がとれて、

翌朝からの生活リズムを整えることができる。

夜勤明けに楽しみを持つことは、仕事のモチベーションにもつながる。

夜勤明けの過ごし方に「遠めモーニング」、意外と理にかなっているでしょ?

経験的に感覚的に「眠るもの」だと思っていた方、

まだ自分なりの過ごし方が定まっていない方、

ヒントを探してココまでたどり着いてしまったアナタ、

➡ターゲットは「明日の朝」!

翌日以降の生活リズムを整えるために、”逆算”して「夜勤明け」を過ごしましょう。

今回の提案は、万人にあっている方法ではありません。

従来の「寝る」も、万人にあっているとは限りません。

経験豊かな先輩方のご意見は、長年の実地から得た貴重な情報です。

情報が正しいか、適用できるケースかは、ご自身で精査する必要があります。

「みんなやっている事」「ずっとやってきた事」は根拠にはなりません。

ケアと一緒です。

違和感を大事にして、常に現状に合う最適解を探し続けてください。

「夜勤明けの過ごし方」を変えれば、「明日の朝」が変わるかもしれませんよ!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

少しでも楽しく仕事を続けるヒントになれたら幸いです!

コメント